发布日期:2025-09-01 19:07 点击次数:199

2010年李菁离开德云社时,网上吵翻了天,有人说他是“落井下石”,德云社最难的时候跑路;

当时甚至还有人猜是“分钱不均”,亲兄弟明算账,为了钱闹掰也正常。

而现在呢,宁云祥发文离开德云社后,就有网友将李菁的事重新翻出来。

到这大家才反应过来,原来李菁离开德云社,根本不是因为钱的事......

齐心协力

现在一提德云社,都知道是郭德纲的招牌,可早年间,哪有这么风光?

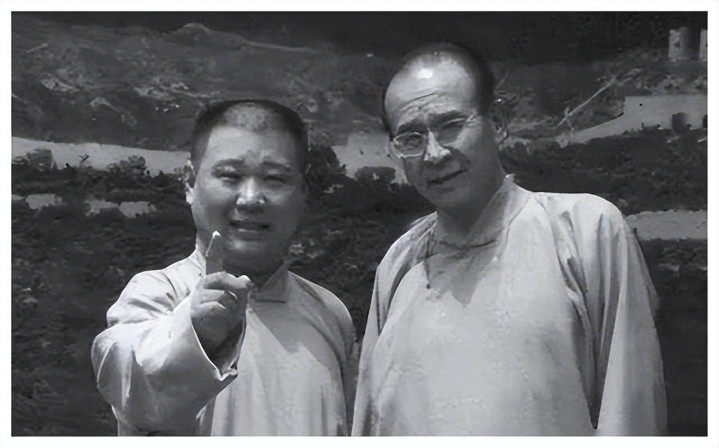

1995年那阵儿,郭德纲还没火,李菁也才二十出头,俩人跟张文顺老先生一起,凑钱办了个“北京相声大会”。

其实说白了就是个小茶馆演出,连个正经场地都没有。

不仅如此,那会儿相声市场惨到啥地步?有时候晚上演出,台底下稀稀拉拉坐两三个人,甚至有次整场子空无一人。

可仨人没撂挑子,张文顺老先生先上台说单口,一讲就是一个小时,字斟句酌,不糊弄;

郭德纲接着上,扯着嗓子逗乐,就盼着能留住那几个观众;

李菁更实在,手里攥着快板,直接站在茶馆门口,见着路人就打一段。

他们三个有时候演出完了,仨人凑在小饭馆里,就着一盘花生米喝啤酒,聊的都是“怎么让更多人爱听相声”。

李菁家是书香门第,打小跟家里学快板、练相声,对这行的规矩看得重;

郭德纲是从底层摸爬滚打出来的,满脑子想的是“先让相声活下来,再谈别的”。

俩人早有分歧

后来北京相声大会慢慢有了点名气,2003 年改名叫“德云社”,这名字一换,路子也开始变了。

郭德纲想的是“要让相声火起来,就得跟着市场走”,可李菁心里的坎儿,也从这时候开始慢慢冒头了。

德云社改名之后,郭德纲的想法特别明确:不能再像以前那样小打小闹,得让更多人来看。

但是这么一改,效果是真明显。

来听相声的年轻人越来越多,德云社的票开始不好抢了,甚至有外地观众专门来北京看演出。

可李菁看着心里不是滋味,毕竟他李菁从小受的教育不一样,家里长辈都是搞文化的,他学相声的时候,师傅就教“一字一句都得按谱来”。

可能在他眼里,相声不光是逗乐,还得有“玩意儿”——快板得打得溜,段子得有底蕴,不能为了迎合市场,把传统的东西丢了。

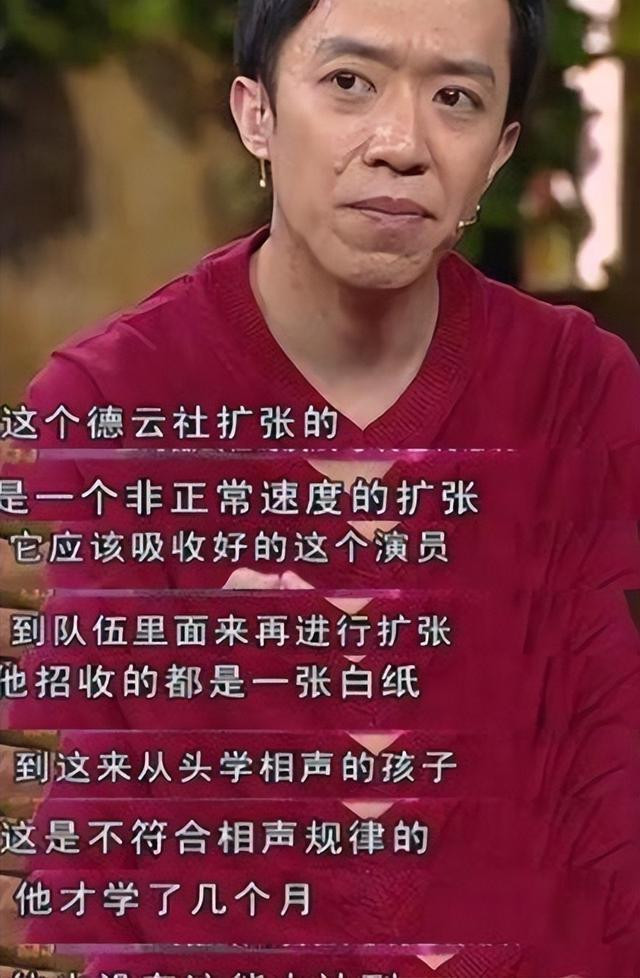

当然,除了段子改不改,俩人在“教徒弟”上也吵过。

郭德纲觉得“人多力量大”,得多招学员,哪怕培训几个月就让他们上台试试。

可李菁急了,他认为相声哪是几个月能学会的,吐字、发音、台风,哪样不得练个三五年?这么速成,不是砸相声的招牌吗?

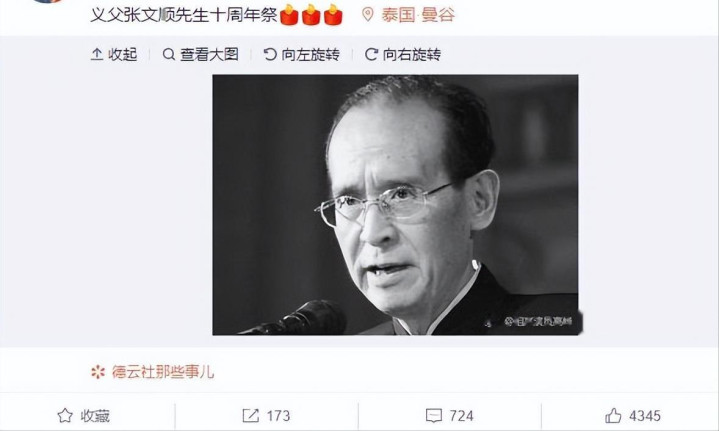

那时候张文顺老先生还在,俩人有矛盾了,老张总能劝两句。

一边说郭德纲“别太急,艺术得沉住气”,一边劝李菁“时代变了,得让年轻人接受才行”。

有老张在中间调和,俩人就算有分歧,也没闹到撕破脸的地步。

可谁也没想到,2009年老张走了,这层“缓冲”没了,俩人的矛盾一下子就藏不住了。

李菁在德云社 “说话不管用了”

张文顺老先生去世后,德云社的气氛明显不一样了。以前仨人商量事儿,各有各的想法,最后总能找到折中办法;

可现在,郭德纲成了“一言堂”—— 毕竟德云社是他一手带起来的,名气、资源都在他手里,底下的人也都听他的。

其实李菁不是没试着妥协过。

有段时间,他也跟着演了几个加了流行元素的段子,可演完自己心里特别别扭,总觉得“这不是我想演的相声”。

后来他干脆很少跟郭德纲搭档了,要么自己演快板,要么跟其他演员合作传统段子,在德云社里越来越“边缘化”。

可谁也没料到的是,他会在 2010 年那个节骨眼上离开,就是在那一年,德云社正遭遇最难熬的“反三俗”风波。

压垮俩人的最后一根稻草

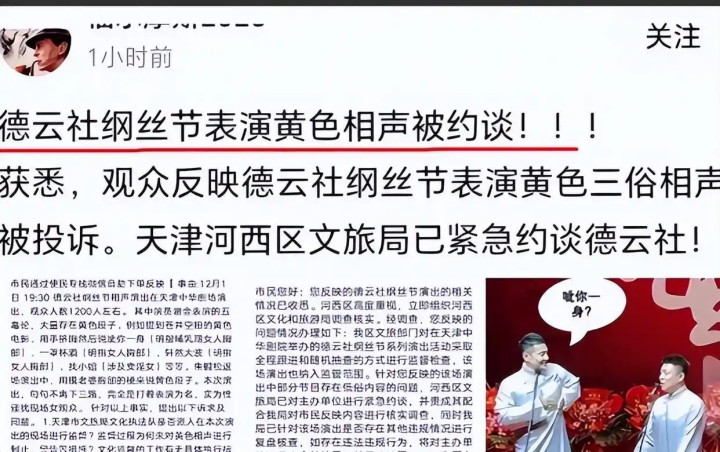

2010 年那阵儿,“反三俗”的风刮得特别猛,所谓“三俗”就是庸俗、低俗、媚俗,文艺界查得特别严。

因为德云社的相声里有不少“接地气”的内容,被不少人盯上了,说他们“低俗”,

甚至有电视台直接停了跟郭德纲的合作,连商业演出都被砍了不少。

德云社一下子陷入低谷,郭德纲天天愁得睡不着觉,就盼着身边人能一起扛过去。

可这时候,李菁却提出了离开——不是他不想扛,是他实在没办法。

那时候李菁跟好几家电视台都有合作,甚至在准备春晚的节目,要是继续留在德云社,这些合作肯定得黄。

一边是自己坚持了十几年的相声社团,一边是能让自己继续演 “正经传统相声” 的机会,再加上俩人早有的理念分歧,李菁最终选了后者。

他一离开,网上骂声一片。

有人说他“忘恩负义”,当年一起熬苦日子,现在难了就跑路;有人说他“贪图名利”,为了上春晚、跟电视台合作,连老伙计都不管了。

李菁没怎么解释,只是默默跟搭档何云伟一起,办了个“星夜相声会馆”。

现在再看,那时候的离开,更像是“早有预谋”的结果。

并且就算没有“反三俗”风波,俩人理念差得太远,早晚也得散。

只不过风波来了,把这事儿提前了,也让李菁背上了“骂名”。

俩人都走对了自己的路

一晃15年过去,李菁和郭德纲都在各自的路上走得挺稳,只是方向完全不一样。

李菁还是守着他的“传统相声”。这些年他没怎么上热搜,也没搞太多商业化的东西。

反而加入了北京曲艺团,还成了“北京西城区非物质文化遗产快板项目传承人”,

郭德纲呢,把德云社做得越来越大。

现在德云社不光北京有剧场,天津、上海甚至国外都有分社,徒弟们也一个个成了明星,比如岳云鹏、张云雷,走到哪儿都有人认识。

俩人现在几乎没什么交集,偶尔在曲艺界的活动上碰见,也就是点头问好,没太多话。

但没人再说谁对谁错了——咱们活到四十多岁就明白,人和人之间,不是非黑即白,有时候就是“道不同,不相为谋”。

结语

回头看李菁和郭德纲这15年,其实挺感慨的。

李菁没选错,他守着自己认定的“相声味儿”,虽然没那么风光,但活得踏实;

郭德纲也没选错,他让相声从茶馆里的小玩意儿,变成了全国人都爱听的艺术,就算有争议,也实实在在推动了相声的发展。

所以说,生活没有标准答案,相声也没有,各有各的活法,各有各的精彩。